titolo: The Right Stuff – [La stoffa giusta]

titolo: The Right Stuff – [La stoffa giusta]

autore: Tom Wolfe

editore: Picador

anno di pubblicazione: 1979 (prima edizione)

edizione ebook: marzo 2011

eISBN: 9781429961325

NOTA: Inizialmente pubblicato negli Stati Uniti da Farrar, Strauss e Giraux

Foto della NASA

The Right Stuff. Letteralmente significa: la Stoffa Giusta.

Stuff ha anche altri significati, come: roba, sostanza, materiale, soggetto, equipaggiamento, etc.

Come verbo, to stuff, significa farcire, riempire, imbottire, impagliare etc.

Dipende dal contesto.

Un’altra parola molto simile: staff, con la a al posto della u, significa: personale, equipaggio.

La pronuncia è altrettanto simile. Non proprio identica, ma talmente simile che si possono distinguere le due parole solo dal discorso nel quale si trovano. Perché spesso la pronuncia dipende molto da chi parla. E chi parla non è necessariamente una persona di madre lingua. Si fa fatica a riconoscere una singola parola in una serie di frasi veloci.

Anche questo, però, dipende dal contesto.

Tuttavia, nel libro di Tom Wolfe, “The Right Stuff”, queste due parole vanno bene entrambe, sono pertinenti e contribuiscono alla pari a definire la linea di sviluppo di tutto il contenuto del libro.

Infatti, il titolo suggerisce l’elemento dominante, l’ingrediente fondamentale e irrinunciabile affinché una struttura enorme come una forza armata, un ente spaziale, o qualunque altro tipo di organizzazione, possa raggiungere il proprio scopo. E questo ingrediente deve essere presente in ogni elemento umano dell’organizzazione. Ogni uomo deve essere quello giusto. Deve avere le migliori caratteristiche possibili per il compito che deve svolgere. In altre parole, deve avere la stoffa giusta.

Se uno solo degli uomini non ce la dovesse avere… sarebbe il fallimento di tutto un insieme di settori e i danni potrebbero essere notevoli.

Poi è necessario che questi uomini con la stoffa giusta siano inseriti in equipaggi, in team, in gruppi. Cioè, in staff giusti.

Alla fine degli anni Sessanta, quando entrai nell’Aeronautica Militare Italiana, una delle frasi che gli istruttori e gli insegnanti ci dicevano sempre riguardava esattamente questo aspetto. Ci veniva detto che noi eravamo il risultato di una selezione che aveva avuto come scopo di procurare alla forza armata elementi validi, da distribuire secondo il principio dell’uomo giusto al posto giusto. Il compito doveva essere specifico. Chi lo compiva doveva essere specializzato proprio in quello. E, a volte, ci facevano l’esempio dell’interruttore della luce. Quanto può essere banale un gesto come quello di accendere la luce?

Ebbene, chi ha il compito di accendere e spegnere la luce deve essere uno specialista di quel click. Deve farlo al tempo giusto, senza ritardi o anticipi, secondo come occorre alle operazioni in corso. Deve avere il tempismo giusto, perché a volte, un secondo prima o dopo può inficiare l’intera operazione.

Era solo un esempio, per dimostrare come, secondo la situazione, anche un gesto banalissimo deve essere compiuto con professionalità e competenza.

Forse questa filosofia era il “the right staff” all’italiana.

Nel corso dei decenni, secondo la mia personale percezione, questo concetto si è perso, sostituito da un altro concetto: quello che chiunque possa fare qualunque cosa. Mi sono ritrovato spesso a contatto con individui che sembravano proprio il risultato del principio opposto: l’uomo sbagliato al posto sbagliato. E spesso i risultati hanno confermato i sospetti…

Il libro di Tom Wolfe inizia da un argomento inquietante: il gran numero di incidenti che in quegli anni, dal Cinquanta al Settanta e oltre, funestavano le operazioni di volo. Non parliamo di episodi di guerra. Ma proprio delle operazioni di volo. La normale routine di normali reparti impegnati in normale attività volativa. E questo, meglio dirlo, non riguarda soltanto la realtà americana, ma quella di tutti i paesi del mondo, compreso il nostro. Perché dalla fine degli anni Sessanta e per gran parte del Settanta, da giovanissimo militare dell’Aeronautica, mi sono ritrovato decine di volte a dover compiere l’ingrato servizio di picchetto d’onore al funerale di qualche pilota. Allora era così, poi negli anni, per fortuna, la sicurezza del volo è aumentata. Ma non dimentichiamo una frase molto ricorrente che si diceva in tempo di guerra, nei reparti combattenti con gli aerei di allora: ne ammazza più l’aereo che il nemico…

Il primo e il secondo capitolo del libro descrivono questi funerali, parecchi, uno alla volta, ma con la stessa sequenza di operazioni, tutte uguali. L’autore li descrive così, tutti identici nel loro cerimoniale, in maniera quasi maniacale, per passare il concetto che non sta parlando di episodi disconnessi, distanti, casuali. No, era una costante. Uno alla settimana, ma a volte anche due, perfino tre.

E descrive, contemporaneamente, il motivo per cui accadevano queste cose.

I piloti si trovavano, subito appena entrati, ma dovrei dire meglio, già dalle selezioni, a dover dimostrare qualcosa. A dispetto delle esortazioni ufficiali a rispettare le regole, a dispetto delle minacce di punizioni per chi non le dovesse rispettare e a dispetto, inoltre, del fatto che la perdita di un aereo e di un pilota significa un danno alla nazione e al contribuente americano, c’era in giro un’aspettativa, silenziosa e inconfessabile, di dimostrazione di valore. Nessuno era esente dal dover in qualche modo mettere in evidenza la mancanza di paura, la totale dedizione al servizio e al sacrificio, la capacità di spingersi fino al limite massimo e anche oltre.

Ecco, questo è il punto. Spingersi al limite e anche oltre.

I piloti erano i primi a doverlo fare.

Wolfe descrive alcuni di questi modi.

Un pilota decolla e sale subito in candela fino alla quota massima raggiungibile, dove l’aereo rallenta fino a fermarsi, poi cade, muso verso la terra, riguadagna la velocità per ricominciare e così via.

A volte va bene, il muso si abbatte, l’aereo accelera e torna a volare.

Ma a volte ad abbattersi è un’ala, perché, per qualche motivo, stalla prima dell’altra.

Il pilota lotta per recuperare il controllo prima che l’aereo entri in vite. A volte ci riesce. A volte no.

Dalla vite si può uscire, ma non sempre. Dipende dal tipo di aereo, dalla distribuzione dei carichi appesi sotto le ali, dalla quantità di carburante e dalla collocazione dei serbatoi, dal tipo di ala, dal tipo di coda, con particolare riferimento alla posizione del timone di profondità etc.

Dipende anche da come si entra in vite. Ogni aereo ha le proprie caratteristiche. Qualcuno entra dolcemente, ruota lentamente e abbassa il muso. Basta un po’ di piede spinto sulla pedaliera dalla parte opposta alla rotazione che tutto si ferma. E in un attimo si può tornare al volo normale.

A volte, invece, l’aereo entra in maniera violenta. Si torce subito ferocemente e parte via incontrollabile. A nulla vale mettere in atto la procedura di recupero. Lui cade e continua a ruotare su se stesso, insensibile a tutto. Poi magari si ferma, dopo parecchi giri, ma ormai ha già raggiunto una quota così bassa da non poter essere richiamato e si infila per terra.

Non sempre la manovra standard che si insegna nelle scuole è efficace. Qualche tipo di aereo richiede una manovra diversa. E un pilota frastornato dalla centrifuga, dalla durezza dei comandi, dalla drammaticità e dalla rapidità degli sviluppi di una situazione, spesso commette errori fatali. Oppure, semplicemente, in certi casi non c’è nulla da fare.

Uscire dalla vite richiede tempismo, perizia e perfino fortuna. Può richiedere anche molta quota.

Quando manca uno di questi elementi, il risultato è un impatto al suolo, un aereo perso e soprattutto una vita perduta.

Allora si forma il solito picchetto d’onore, la solita cerimonia, lacrime, pianti, la lenta esecuzione del cerimoniale, la piegatura della bandiera, che viene consegnata alla vedova o alla persona più vicina della famiglia. Un capitolo chiuso.

E la storia riprende, come se nulla fosse successo.

Per la stessa ragione i piloti, anche quando si trovavano in serie difficoltà, erano restii a dichiarare emergenza. Percepivano come una mancanza di capacità e di coraggio il trovarsi a non saper gestire una situazione ed avere bisogno di aiuto.

I controllori di volo spesso si accorgevano, da tutta una serie di indizi, che un pilota era in qualche tipo di problema. Spesso tentavano di stimolare il pilota a dichiararlo, anche per disporre in tempo utile, ad esempio, i vigili del fuoco e l’ambulanza vicino alla pista, se hanno ragione di ritenere che un pilota in avvicinamento abbia una difficoltà a bordo. Ma in questo modo, spesso, ottenevano solo che il pilota si affrettasse a negare di avere problemi. Ce l’avrebbe fatta da solo.

I controllori di volo spesso si accorgevano, da tutta una serie di indizi, che un pilota era in qualche tipo di problema. Spesso tentavano di stimolare il pilota a dichiararlo, anche per disporre in tempo utile, ad esempio, i vigili del fuoco e l’ambulanza vicino alla pista, se hanno ragione di ritenere che un pilota in avvicinamento abbia una difficoltà a bordo. Ma in questo modo, spesso, ottenevano solo che il pilota si affrettasse a negare di avere problemi. Ce l’avrebbe fatta da solo.

“Whiskey Kilo Two Eight, do you want to declare emergency”? This would rouse him! – to say: “Negative, negative, Whiskey Kilo Two Eight is not declaring an emergency”! Kaboom. Belivers in the right stuff would rather crash and burn.

Whiskey Kilo Due Otto, volete dichiarare emergenza? Questo farebbe risvegliare nel pilota la reazione a dire: “Negativo, negativo, Whiskey Kilo Due Otto non sta dichiarando emergenza”. Kaboom (schianto al suolo). Quelli che credono nella stoffa giusta preferiscono piuttosto schiantarsi e bruciare.

Nessuno poteva mostrare di subire gli effetti di certe tragedie. Sarebbe una debolezza che subito verrebbe interpretata come mancanza della stoffa giusta.

A casa dei piloti, le mogli intente alla conduzione della famiglia, da sole e senza nessun contributo da parte dei mariti impegnati nelle operazioni militari, l’atmosfera era sempre la stessa. Ansia e incertezza la facevano da padrone. Nel deserto del Mojave, dove si trovavano le basi aeree, un filo di fumo si vede da decine di chilometri. Se alla vista di un fumo in lontananza si associa il rumore di un elicottero che decolla, allora le mogli cominciano una serie di telefonate, Chiamano la base, ma nessuno può rispondere alle domande. Le altre mogli non sanno nulla. Ore e ore di incertezza e timore, che nel corso degli anni, con l’aumentare della consapevolezza, diventano perfino terrore.

E Wolfe descrive ancora un altro cerimoniale. Quello ufficiale, sempre uguale a se stesso, che comincia con il rumore di uno o più veicoli lungo la strada che porta alle case dei piloti.

Allora il terrore raggiunge l’apice nell’abitazione davanti alla quale i veicoli si fermano. Uno o più uomini, vestiti secondo il cerimoniale prescritto, si fermano davanti alla porta e suonano il campanello.

Dopodiché la storia è sempre quella. Una moglie, ora vedova, che non ha più nessun motivo per restare in quella casa, da sola e con il proprio dolore, carica la macchina, imbarca i figli e se ne va.

Dove? Dipende. Sicuramente verso un’altra vita. Con quella ha ormai chiuso.

Chi volesse saperne di più su questo aspetto della realtà delle mogli degli astronauti (che è come dire le mogli dei piloti, dato che tra questi gli astronauti venivano selezionati) può leggere il libro “The astronaut wives club“, la cui recensione è presente in questa stessa sezione del sito Voci di hangar.

La vedova che se ne va lascia indietro un mondo del quale ha fatto parte, ma in maniera molto marginale. Un mondo con il quale l’unico legame era suo marito. Non sapeva quasi nulla di quel mondo. I piloti stessi non ne parlavano, nascondendo specialmente i rischi elevatissimi connessi con il loro lavoro. E quel marito non c’era più. Letteralmente.

Una delle frasi che venivano scritte nei rapporti sugli incidenti di volo era che il pilota risultava “burned beyond recognition“, bruciato oltre la possibilità di riconoscerlo. Terrificante.

Eppure, nonostante la frequenza di questi incidenti, nessun pilota pensava di andarsene da quella realtà pazzesca. La condivisione del rischio portava allo sviluppo di uno spirito di corpo fortissimo.

Detto fuori dai denti, ogni pilota preferiva morire piuttosto che girare la schiena e andarsene verso una vita più sicura, lasciando indietro i propri “fratelli”.

La selezione implacabile subita per arrivare fino a far parte di un reparto, andava via via rafforzando quello spirito di sacrificio che serviva per poter affrontare il resto e andare più avanti, verso limiti più lontani e perfino oltre. Ognuno si sentiva di avere la stoffa giusta, ma doveva continuare a dimostrarlo, ogni giorno, ogni ora, ogni momento.

Il pilotaggio, per esempio, richiedeva livelli di abilità ed esperienza elevatissimi, specialmente per i piloti che andarono a far parte del reparto sperimentale, dove venivano testati tutti, proprio tutti, gli aerei che poi venivano assegnati ai reparti di volo. La più famosa scuola per test pilots era quella di Edwards. Ancora oggi esiste. Si trova nel deserto del Mojave (o della Sonora) a 150 miglia a Nord-Est di Los Angeles.

Ovviamente, l’attività che un reparto sperimentale svolge ogni giorno, comporta dei rischi, perché anche i test sugli aerei richiedono di spingere il limite sempre più avanti.

Se un aereo può raggiungere una velocità x in linea retta, comportandosi in un certo modo, come si può aumentare questa velocità e vedere come reagirà l’aereo?

Allora si spinge la cloche in avanti, picchiando verso terra. Dieci, cento chilometri orari in più. Tutto ok.

Perciò facciamo un altro volo. Aumentiamo di altri cento chilometro orari. Tutto ok? No? Si produce una lieve deviazione dalla traiettoria?

Allora si studia il perché. E poi si risolve il problema e si ricomincia a spingere oltre.

Sempre così

Chuck Yeager, forse il più famoso test pilot di Edwards, ha oltrepassato il muro del suono per primo (almeno ufficialmente) operando in questo modo.

Ma facendo così, non sempre le cose vanno bene.

Tanti piloti sperimentali sono svaniti in una palla di fuoco, per aver oltrepassato i limiti, anche di un solo capello in più.

Oppure si sono trovati intrappolati in una macchina impazzita che in una manciata di secondi li ha trascinati a schiantarsi al suolo o a disintegrarsi in volo in una nuvola di detriti.

Solita storia, solito cerimoniale, pilota burned beyond recognition…

La base aerea di Edwards, nel corso degli anni, si è andata allargando a dismisura. E ovviamente, all’interno di essa sono state costruite strade, piazze e viali. Ad ognuna di esse si è dovuto dare un nome. Ma non ci sono stati problemi, visto il gran numero di piloti che in quella base hanno operato e sono caduti. Ogni tanto, qualche pilota, appena risolta un’emergenza, ridendo con gli amici, diceva: “ho deciso di risolvere il problema. Sapete, non ci tengo a dare il nome a qualche via di questa base…“.

Ok. All’epoca esistevano già i seggiolini eiettabili. Ma anche quelli erano oggetto di test, erano imperfetti e costituivano proprio l’ultima possibilità.

Si sapeva di piloti che li avevano usati e si erano salvati. Ma parecchi avevano avuto problemi nell’uscita dalla cabina. Molti avevano urtato un braccio o una gamba contro i bordo. Avevano perso il braccio o la gamba, nel migliore dei casi avevano perso soltanto una mano o la rotula di un ginocchio.

Nell’uscire, poi, ad alta velocità, l’effetto del muro d’aria sul corpo umano poteva comportare risultati devastanti. Chi riportava solo il distacco della pelle del viso era fortunato.

Per questo molti piloti preferivano lottare contro il velivolo impazzito per cercare di riprenderlo, fino ad infilarsi per terra, piuttosto che affrontare il terribile lancio con il sedile eiettabile.

Ora una verità più incredibile di tutte.

Si penserebbe che, alla morte di un pilota, un fratello in armi, un amico, uno con il quale si condividono giornalmente tanti rischi, uno che ha la stoffa giusta, altrimenti non sarebbe lì, tutti gli altri si dimostrino addolorati. Abbiamo visto, invece, che nessuno ne parla volentieri, tutti rifuggono l’argomento. E fin qui va anche bene. Non si debbono mostrare segni di debolezza.

Invece si andava oltre.

Proprio il fatto che quel pilota aveva avuto un incidente ed era morto, era la miglior dimostrazione che in qualche modo se l’era cercata. Si dicevano, a mezza bocca, frasi del tipo: “quell’idiota doveva saperlo che non poteva rallentare in quel modo senza prima abbassare i flaps. Doveva saperlo che avrebbe stallato“… “e’ stato uno stupido. Si è voluto infilare per terra in quel modo… doveva richiamare molto prima“… etc

Quasi come se fosse tutta colpa sua.

E poi, dulcis in fundo, da quel momento in poi, anche senza che fosse detto apertamente, nell’ambiente serpeggiava la convinzione che quel pilota, in fondo… non aveva la stoffa giusta…

Avere la stoffa giusta era un’ossessione che portava a fare cose inaudite. Nel libro ce ne sono molti esempi. Qui ne riporterò uno per tutti, neanche il più emblematico.

Un pilota di nome Gus Grissom, che poi diverrà astronauta e morirà insieme ad altri due nel rogo divampato all’improvviso all’interno di una navicella, al suolo, durante un addestramento, fu mandato in Corea a combattere contro i cinesi.

I piloti americani usavano gli F86 e combattevano contro i MiG cinesi. La sera, per uscire dalle basi e recarsi agli alloggi decentrati, prendevano un autobus. Grissom rimase esterrefatto quando vide che soltanto i piloti ai quali i MiG avevano sparato durante i combattimenti in volo potevano stare seduti durante il breve viaggio. Gli altri dovevano restare in piedi. Quelli seduti, se erano lì nonostante tutto, era segno che avevano superato una prova. Avevano la stoffa giusta. Gli altri, rimanendo in piedi, dimostravano di riconoscerlo e così doveva essere, almeno finché anche loro non si fossero presi qualche mitragliata e se la fossero cavata.

Grissom, il giorno dopo, a bordo di un F86 volò verso Nord, superò il fiume Yalu entrando nello spazio aereo nemico, combatté contro alcuni MiG, tornò alla base e, nel viaggio successivo, si sedette di santa ragione a bordo dell’autobus.

Ora ce l’aveva anche lui la stoffa giusta.

Il terzo capitolo è dedicato a Chuck Yeager. Forse uno dei piloti più grandi che l’America abbia avuto. Per lui non può bastare un capitolo. Infatti questo personaggio ricorre sempre in ogni storia, in ogni libro, anche in questo. Wolfe ne parla perché non si può neanche accennare alla base di Edwards senza menzionarlo, dal momento che Yeager è praticamente vissuto in questo luogo e ne è diventato una specie di Re.

Yeager è colui che ha la stoffa giusta per definizione.

La base si trovava nel luogo più sperduto della Terra, in mezzo al deserto, dove il vento la faceva da padrone, con escursioni termiche che arrostivano di giorno e gelavano di notte. C’erano poche baracche e parecchie tende. Una sola pista di macadam serviva tutto il traffico, sebbene in certe stagioni si potesse utilizzare anche il fondo di un lago che, a parte il periodo invernale, quando era coperto da pochi centimetri di acqua, costituiva una immensa pista naturale con il fondo livellato, liscio e duro.

La località si chiamava Muroc e prendeva il nome proprio dal lago.

Dopo la base si è estesa per diventare quella che è oggi Edwards Air Base, ma a quel tempo era un posto infernale. Per fortuna, a sud ovest della base c’era una specie di ritrovo gestito da una intraprendente signora di quaranta e passa anni, Pancho Barnes.

Pancho era un soprannome, ma il personaggio meriterebbe un libro intero soltanto per lei. Gestiva il ritrovo con maestria. Era lei stessa un’aviatrice, aveva partecipato a gare aeree, aveva fatto parte di un circo volante e aveva perfino fatto contrabbando di armi, con aerei e mezzi terrestri, per certe vicende che coinvolgevano il Messico in quegli anni.

Bestemmiatrice e spesso vagamente volgare nei modi, anche peggio degli uomini e perfino dei militari, parlava uno slang strettissimo. Aveva anche alcune ragazze giovani e disponibili, che gestiva e proteggeva. Era un personaggio duro, ma anche simpatico. Davvero l’unica donna che potesse reggere il confronto con i piloti che andavano da lei quando erano fuori servizio. Si faceva rispettare e veniva rispettata. Tutti le attribuivano una qualità che in quell’ambiente era l’unica che contasse: aveva la stoffa giusta.

Di lei, e di Chuck Yeager, si parla di più e meglio in un altro libro autobiografico scritto proprio da Yeager, intitolato “Yeager, un autobiography“.

Ma con il terzo capitolo comincia la storia dell’astronautica. C’era un prototipo, ad Edwards, una specie di aereo con le ali corte e sottili, forgiato come una pallottola calibro 50. Era propulso da motori a razzo ed era pilotato da un collaudatore civile che sembrava più un attore di Hollywood che un pilota.

Il suo nome, Slick Goodlin resta legato al collaudo di questo mezzo, non per i successi raggiunti, piuttosto deludenti, ma per i 150.000 dollari di retribuzione annua. Una cifra enorme, se confrontata con i 3.396 di un pilota militare.

Goodlin si ritirò alle prime difficolta incontrate nell’avvicinarsi alla velocità del suono. Yeager subentrò al suo posto.

La storia che ne seguì è, manco a dirlo, una storia di “stoffa giusta“.

Da qui in poi il libro segue il percorso storico dello sviluppo delle conquiste spaziali, a cominciate proprio dai primi voli dell’X1, fino all’X20 e oltre. Dopo vengono le missioni Mercury, poi le Gemini e infine le missioni Apollo.

Il personaggio Yeager è sempre presente. Nel libro ci sono molti racconti, molti episodi dei quali è protagonista.

Yeager non fu selezionato come astronauta. I motivi sono molti, uno fra tutti è la mancanza di una laurea, ma forse ce n’è un altro di cui non si fa menzione. Yeager era un pilota stick and rudder, come dire tutto cloche e pedaliera, un praticone, uno che vola con il sedere.

Per la nuova figura di astronauta era necessario avere qualcosa di più. Oltre ad essere un pilota bisognava assomigliare piuttosto ad una sorta di scienziato, un geologo, soprattutto. Inoltre, i modi da padreterno di Yeager non andavano bene a molti dei nuovi.

Una situazione già vista anche da noi, nel nostro piccolo, quando gli aeroclub erano frequentati da istruttori che avevano fatto la guerra, che avevano combattuto e si trovavano ad istruire ragazzi giovani appena diplomati. Per i veterani i giovani erano solo delle pappe molli, per non usare termini peggiori. E per gli allievi, i modi duri di certi istruttori erano percepiti come arroganza, ignoranza e violenza gratuita.

Non è stata la norma. Io ho avuto solo ottimi istruttori, persone giuste, dure soltanto quando serviva. Ma lo stereotipo del top gun c’è sempre stato.

Nei libri che ho letto, scritti da chi, con Yeager, ha avuto una stretta convivenza, nessuno dice apertamente nulla di male di lui. Però, dal modo come se ne parla, da ciò che si dice e da ciò che non si dice, ma si lascia intendere, si comprende il vero pensiero soggiacente. E questo dimostra come anche ad Edwards l’era post-seconda guerra mondiale sia terminata lasciando il posto a quella pre-spaziale e poi spaziale. E il passaggio non sempre è stato indolore.

Il libro affronta un altro aspetto, anche questo davvero interessante, della marcia verso la conquista dello Spazio: quello della medicina aeronautica che deve evolversi e diventare medicina spaziale. Non si sapeva quasi nulla della reazione del corpo umano in un ambiente tanto diverso.

I medici intrapresero strade sconosciute e cominciarono ad acquisire dati con i mezzi che avevano.

I piloti si trovarono ad essere utilizzati come cavie.

E’ interessante scoprire come, quella che oggi è diventata la medicina aerospaziale, si sia sviluppata, con il metodo dell’apprendimento per prove ed errori, in un campo tanto affascinante quanto nuovo e sconosciuto. Bisogna leggerlo, questo libro. Una buona parte di esso riguarda proprio lo sviluppo della medicina spaziale.

Tanto per fare un altro esempio, i medici si trovarono ad affrontare il problema della mancanza di intimità che due o più uomini, stretti in una capsula delle dimensioni di una Volkswagen Maggiolino, potevano avere nell’espletare i loro bisogni fisiologici. E’ chiaro che la vergogna poteva indurli a ritardare la risoluzione di questi bisogni con conseguenze facilmente immaginabili. Era necessario tenere conto anche di questo, nelle selezioni.

Perciò, almeno nei primi anni, i piloti si trovarono a subire tutta una serie di test, con tubi inseriti in ogni orifizio possibile e poi, in quelle condizioni, venivano fatti spostare in un altro reparto, passando, però, in mezzo alla gente che affollava i locali intermedi. Era un test come un altro.

Evidentemente, anche per questo bisognava dimostrare di avere la stoffa giusta.

Oggi, con la tecnologia che si sviluppa in maniera esponenziale, mentre già si affaccia lo scenario dell’Intelligenza Artificiale, la stoffa giusta finirà per averla il computer. E allora, davvero, qualunque uomo potrà fare qualunque cosa. Perché la farà il suo computer. O magari, il suo smartphone, dal momento che l’Intelligenza Artificiale, ormai dilaga ovunque, specialmente sui telefonini.

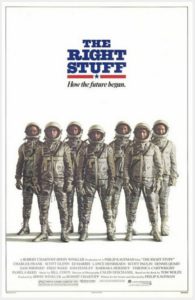

Dal libro di Wolf è stato fatto un film che ha lo stesso titolo: The Right Stuff.

Consiglio a tutti di procurarselo e di vederlo. A mio giudizio è stato realizzato bene. Ma va considerato come un compendio. Un film è, in pratica, una sintesi.

Nel libro, invece, c’è di più.

Molto di più.

Recensione a cura di Evandro Aldo Detti (Brutus Flyer),

Didascalie a cura della Redazione di VOCI DI HANGAR

Flying to the moon |