Inspirare. Espirare. Forza. Forza. Un urlo strozzato nella gola, un disperato grido verso il cielo. Mi sollevo di pochi millimetri, poi ricado, pesantemente, sulla sabbia bagnata.

Strizzo gli occhi, ansimando. Riprova, mi dico. Devi farcela. Non puoi lasciare che questo ti incateni, che ti tolga la tua libertà. Raccogli le tue forze e alzati, subito.

Cerco di riprendere il mio respiro regolare. Pochi secondi, poi inizio nuovamente a fare forza. Spingo verso l’alto con tutte le mie energie, alimentate dalla forza della disperazione. Il mio corpo si alza di un millimetro, poi di un altro, di un altro ancora, finché non arriva a un centimetro dal suolo: ma, proprio quando credo di avere compiuto il passo decisivo, ricado ancora una volta, con un impercettibile rumore sordo, sul bagnasciuga.

Abbandono il capo sulla sabbia, a occhi chiusi. So di non avere la minima possibilità di farcela, ma qualcosa, dentro di me, continua a sussurrarmi di non arrendermi, di insistere fino al mio ultimo respiro. Arrendersi significherebbe la fine, lo so bene: anche lottare, probabilmente, finirà per uccidermi, ma, quantomeno, non morirò di rassegnazione.

Le onde salate mi lambiscono, quasi volessero lavarmi: che sciocche. Non sanno che nulla potranno contro questa massa oleosa, dall’odore nauseabondo e dal colore della signora con la falce, che mi ha completamente ricoperto e annientato con il suo peso. Com’è successo? Non riesco a ricordare. So solo che, a un tratto, le mie piume bianche e grigie, delle quali andavo così orgoglioso, si sono parate a lutto, indossando una cappa pesante e soffocante che mi impedisce di alzarmi in volo, di camminare in cerca di aiuto, perfino di respirare.

Sbircio il cielo, inclinando di poco il capo: c’è aria di burrasca, oggi. Le nuvole color petrolio si addensano sopra di me, sbattute dal vento che non cessa di lambirmi, quasi volesse cercare, in una premura inutile quanto quella delle onde, di staccarmi di dosso questo mantello color disperazione. Questo tempo minaccioso tiene ben serrati in casa gli abitanti di questo piccolo borgo di mare: nessuno che si azzardi a muovere due passi su questa spiaggia spazzata dalle raffiche di vento. Non posso neppure sperare aiuto da qualche anima compassionevole, che mi raccolga e tenti di tirare via questa poltiglia dal mio manto.

E’ la fine di tutto? E’ questo il mio capolinea?

§§§

Mi chiamo … No, non ho un nome. Sono solo un gabbiano, io, e, come tutti gli animali nati liberi, non sono stato battezzato con un nome proprio. Un nome lo hanno solo quelli che popolano le favole per bambini, oppure i protagonisti dei best seller. Non abbiamo bisogno di un nome, noi gabbiani comuni, per riconoscerci quando voliamo liberi nel cielo: ci basta individuarci dall’odore e dai suoni che emettiamo, ed essere consci della nostra direzione. Avanti, sempre avanti, nel sole come nella pioggia, fra mare e cielo: questa è la nostra vita, che a molti potrebbe sembrare noiosa, ma per noi rappresenta solo la libertà più pura.

Quella che adesso mi è stata tolta da una massa oleosa.

Il primo ricordo che ho è lo sbriciolarsi di qualcosa di calcareo intorno a me, la luce intensa del sole attraverso le mie palpebre chiuse, e un pigolio sommesso dal retro del mio becco. Gli occhi li ho spalancati subito, ansioso di accogliere in me tutti quei raggi luminosi; mi sono guardato il corpo, e ho scoperto di essere ricoperto da una specie di strana peluria. Stretti intorno a me, altrettanto stupiti e irrequieti, due miei simili pigolavano, come in una gara a chi lo sapesse fare meglio e a voce più alta. Accanto a noi, una figura enorme, pacata, autorevole, ma odorosa di buono, ci guardava con aria attenta e indulgente. Istintivamente, ci siamo protesi verso di lei, che ha aperto le sue penne raccogliendoci sotto di esse, in un gesto protettivo.

Mi sono chiesto spesso se per tutti gli altri volatili l’inizio della vita sia così noioso come lo è per noi gabbiani. Non è divertente passare le ore attaccati gli uni agli altri, a becco costantemente aperto, in attesa che un altro becco più grande arrivi e lasci cadere in uno dei nostri, a turno, un vermetto o un insetto che plachi, almeno momentaneamente, la nostra fame. Ci si domanda se la propria esistenza sarà sempre così, e ci si dice che, se questo è il caso, la vita è davvero poca cosa.

Poi, un giorno, il grande gabbiano odoroso di buono mi ha fatto appoggiare le zampe sul margine della scogliera, e, con un verso acuto e preciso, mi ha detto: “Vai!”

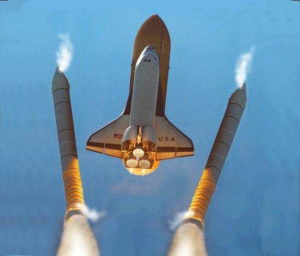

Io ho guardato il cielo. Un’enorme strada azzurra appena velata da sottili lamine di nuvole. Una leggera brezza la percorreva, nell’aria appena spruzzata da occasionali colonie di moscerini. In lontananza, un enorme uccello d’acciaio lasciava una scia bianca, che si disperdeva via via che esso si allontanava. Tutto era così perfetto da farmi pensare di non essere degno di inserirmi in tanta bellezza. Forse il cielo non avrebbe potuto sorreggermi, io così sgraziato e pesante. Forse mi avrebbe rifiutato, scaraventandomi violentemente verso le onde azzurre.

Ho abbassato lo sguardo, e ho guardato il mare. No, mi sono detto, era un errore definirlo semplicemente “azzurro”. Era blu, verde, cobalto, smeraldo, increspato di candida trina ai comandi del vento. La sua trasparenza mi inquietava, poiché la indovinavo ingannevole come il viso innocente del falso amico che nasconde le peggiori intenzioni. Che cosa si celava dentro ai suoi incalcolabili abissi? Guardavo quella distesa infinita e non riuscivo a catalogarla come la riserva di cibo che il mio istinto avrebbe dovuto indicarmi: era piuttosto una voragine senza fondo, sabbie mobili pronte a inghiottirmi e a farmi sprofondare giù, ancora giù, sempre più giù, fino ad annientare il mio essere dentro l’ignoto e l’oblio. Nella mia giovane mente, era un mostro liquido che mi avrebbe inglobato, fagocitato in un solo attimo e per sempre.

Terrorizzato, mi sono ritratto, cercando di saltare nuovamente verso l’interno, al sicuro. In quel preciso attimo ho sentito lo schiaffo di un ventaglio di penne sulla mia schiena, e la stessa forza che avrebbe dovuto riportarmi indietro mi ha spinto in avanti, oltre il limite di quello che fino a quel momento era stato il mio rifugio: nel vuoto.

Confesso di avere urlato, mentre il peso del mio corpo mi trascinava verso il basso a una velocità inconcepibile. Vedevo quella distesa di acqua e mistero avvicinarsi ogni secondo che passava, e in essa indovinavo già la mia fine, sciolto nel suo liquido ignoto o nelle fauci di chissà quale strana creatura degli abissi, pronta a fagocitarmi.

Poi, a pochi metri dal suo abbraccio, qualcosa è scattato. Ho guardato le creste di spuma, come sorrisi minacciosi che mi attendevano per addentarmi a morte, e mi sono ribellato. No, mi sono detto, non può finire qui. Tu non mi avrai, mare. Io sono una creatura del cielo, ed è il cielo la mia strada.

Con uno sforzo sovrumano e uno scatto repentino, mi sono girato verso l’alto. Le mie ali, fino a quel momento inerti e pesanti, hanno iniziato a muoversi con la forza e la velocità date dalla paura e dalla disperazione. Lentamente, faticosamente, ho guadagnato un centimetro per volta, fino a stabilizzarmi e poi risalire, mirando sempre più in alto, lontano dalle onde assassine. Il mio corpo, che poco prima mi era sembrato tanto pesante, aveva la leggerezza di un velo, di una impalpabile nuvola, e ora planava con grazia, percorrendo la strada del cielo come se non avesse mai fatto altro in tutta la sua breve vita.

L’azzurro un poco sfumato si stendeva davanti a me, ormai a mia completa disposizione. Inclinando tutto il corpo, ho virato per tornare un poco indietro, verso il mio vecchio nido. Il grande gabbiano mi osservava: accanto a lui, uno dei miei fratelli era appollaiato sul bordo, tremante come me pochi minuti prima. Gli ho lanciato un verso rassicurante, dicendogli di non avere paura: stava per assaporare la libertà. Il grande gabbiamo ha annuito impercettibilmente, soddisfatto di me che me ne stavo andando per sempre. Con un altro piccolo verso, ho salutato chi non avrei mai più rivisto, prima di virare nuovamente. Il sole mi stava tendendo le sue braccia: mi sono slanciato verso di lui, con un grido gioioso, il grido della vita.

§§§

Volavo da due ore, ormai, quando ho avvertito quello strano morso allo stomaco che, fino al giorno prima, mi aveva preavvisato l’arrivo di un bocconcino. Sapevo, però, che non avrei più avuto alcun aiuto in quel senso: ero cresciuto ed ero indipendente, e dovevo cavarmela da solo.

Guardare verso il mare: ecco, sì, era quella la soluzione. Ho iniziato a planare, avvicinandomi alla sua superficie, quasi sfiorando le sue increspature che, quel giorno, erano calme, pacifiche come, forse, non le avevo mai viste prima. Scrutavo. A un tratto, ho intravisto, nel bagliore del sole, un piccolo riflesso argenteo: sembrava quasi una stellina che avesse sbagliato strada e orario, finendo, in pieno giorno, fra le onde del mare. Ma era solo un pesciolino, e non chiedetemi di che razza: non ero certo un esperto, ne’, d’altronde, lo sono mai diventato. Tutto ciò che sapevo era che quella piccola scaglia d’argento aveva il potere di placare la mia fame. L’ho fissato per alcuni secondi, mentre lui, del tutto ignaro del mio interesse, guardava tranquillamente da un’altra parte: un’occasione più unica che rara. E’ stato un bene che non mi abbia guardato negli occhi: se l’avesse fatto, non so se sarei stato capace di sacrificarlo al mio appetito. Invece, non ho avuto modo ne’ tempo di provare compassione, ne’ di pensare “mors tua vita mea”. Mi sono buttato su di lui, in picchiata, sapendo di avere un breve attimo a disposizione e nessuna possibilità di sbagliare. Con uno scatto, ho aperto e chiuso il mio becco, e, nel momento in cui ho iniziato a risalire, una piccola, vibrante coda scintillava nel sole, appesa ai miei denti. Il grande gabbiano sarebbe stato fiero di me: adesso ero capace di procacciarmi il cibo da solo. Sazio e soddisfatto di me stesso, ripresi la mia strada attraverso il cielo.

§§§

Non era sempre facile. Non c’era sempre il sole. A volte il cielo si copriva di nuvole spesse, che coloravano il mondo di un’uggia che toglieva la voglia di vivere. A volte arrivava il vento, ma non la leggera brezza che favoriva il cammino: c’erano giorni in cui era impossibile combattere con le violente folate che mi rigettavano indietro e toglievano la voglia di combattere. In quei giorni non restava che trovare un riparo e aspettare, come si faceva quando la pioggia si faceva fitta e violenta. La grandine, poi, era da evitare come la peste: guai a rischiare di essere colpiti sul capo da uno di quei chicchi effimeri, eppure durissimi. Mi era gradita solo la pioggia sottile, che non fermava il mio volo ma lo contornava con quell’odore di mare che lei stessa esaltava con le sue gocce minuscole e ritmate. Il sole, però, era il mio regno. Lo salutavo con gioia al mattino, quando sorgeva da quella distesa di acqua salata, incredibilmente asciutto nel suo magico potere. Lo inseguivo per tutto il giorno, lanciandogli grida gioiose. Lo salutavo tristemente quando, al tramonto, lo vedevo rituffarsi in quel mare che, incredibilmente, non riusciva a spegnerlo. Lo sospiravo per tutta la notte, e, se mancava per qualche giorno, diventavo malinconico e sospiravo solo il suo ritorno.

Una volta, volando sopra la spiaggia, ho sentito l’esigenza di riposarmi un poco, e mi sono posato su di uno scoglio, a poca distanza da un nonno che stava raccontando una storia al suo nipotino. Mi sono messo ad ascoltare, e ho scoperto che gli parlava di un certo Icaro, vissuto secoli prima: uno sventato giovinetto che si era avvicinato troppo al sole con ali fatte di cera, e che era stato tradito dal sole stesso, che aveva sciolto le sue ali facendolo precipitare nel vuoto. “E quindi stai attento, piccolo mio” ha concluso il nonno, “non volare troppo vicino al sole, o ti brucerai!” A sentire quelle parole, io ho scosso la testa: se il giovane Icaro aveva fatto una sciocchezza ad avvicinarsi al sole con ali di cera, io sapevo bene che il sole era mio amico, e che non avrebbe mai potuto fare altro che proteggere ed esaltare il mio volo.

Ma perché, mi chiedo adesso, quello stesso sole che ha potuto sciogliere le ali di Icaro ora non è presente per liberarmi da questa massa nera e oleosa? Perché gli amici ti voltano le spalle quando hai più bisogno di loro? Qualcosa mi dice che, anche se il sole fosse qui, potrebbe fare ben poco contro questo mostro delle tenebre, ma almeno potrebbe provarci, e accompagnarmi nei pochi minuti che mi restano. Invece, questo tempo grigio e arrabbiato non fa che fossilizzare sul mio corpo e sul mio cuore questa corazza che non mi sono scelto.

Sarebbe stato un conforto, andarmene con il sole. Invece, so già che non lo rivedrò mai più.

§§§

Non ricordo quanto siano durati i miei voli spensierati, con l’unico problema di procurarmi, ogni tanto, un poco di cibo: so solo che un giorno, di punto in bianco, la situazione è cambiata, e un’altra prospettiva mi è apparsa davanti.

L’ho riconosciuta dall’odore. Apparentemente, non mi sarebbe mai saltata all’occhio: vederla è stato come guardarmi in uno specchio, o guardare uno qualsiasi dei miei occasionali compagni di volo. Ma, quando mi si è affiancata nella mia strada di cielo, qualcosa di diverso mi ha solleticato le narici, costringendomi a variare la mia rotta. All’inizio mi sono sentito smarrito, poi ho capito: avevo riconosciuto l’odore del grande gabbiano, quell’odore di buono che non avevo più percepito da quando l’avevo salutato, prima di andarmene per sempre.

Ci siamo osservati dapprima da lontano, poi ci siamo avvicinati, inclinando il capo da un lato e dall’altro. Non c’era traccia dell’aggressività che provavo di solito, quando un mio simile mi si accostava troppo: era la prima volta che, al contrario, cercavo la vicinanza, l’interazione. In quel momento, ho sentito che il mio volo non riguardava più solo me stesso, ma che, da allora in poi, sarebbe stato diviso con un’altra entità, che mi avrebbe volato a fianco. Mi sono reso conto che una storia antica stava per ripetersi, una storia che aveva generato anche me e che attraverso di me stava per generare il futuro. Come a un segnale, ci siamo slanciati insieme verso un altopiano roccioso, poco distante: il posto ideale per costruire un nido, il mio primo nido da genitore. Un ciclo vitale stava per ripetersi, e non sarebbe stata l’ultima volta. Ne’ per me, ne’ per il mondo.

§§§

Quando vedevamo arrivare i pescherecci, con le loro reti sempre ingarbugliate, sapevamo di dover sostenere una dura lotta con chi veniva a privarci del nostro sostentamento.

Trovavamo umiliante doverci tuffare in picchiata sulla loro pesca, e afferrare con i nostri becchi affamati qualche pesciolino sfuggito alle maglie delle reti. L’emozione del volo sopra le onde, la precisione del planare sul pelo dell’acqua, la rapidità dello scatto con il quale il pesce finiva sotto ai nostri denti erano completamente cancellati. Ma i pescherecci depredavano il nostro mare, costringendoci a trasformare la nostra nobile pesca in un volgare ladrocinio, necessario alla nostra sopravvivenza: come loro rubavano a noi, noi rubavamo a loro, riprendendoci una piccola parte del maltolto che avevano strappato alle onde. Non ci cacciavano neppure: non avevano tempo di pensare al furto di un paio di pescetti. Questo, se possibile, ci umiliava ancora di più. Eravamo un trascurabile fastidio, nient’altro che innocui ladruncoli che non provocavano niente di più di un’alzata di spalle. Che importava, se ogni tanto uno di noi planava sulle loro reti e portava via una minuscola preda? Non era certo quello a creare un problema, per loro.

Prima ancora di vederli, riconoscevamo i pescherecci dall’odore acre che si portavano dietro. All’improvviso, uno di noi lo annusava, e, con un grido acuto, avvisava gli altri. In pochi secondi ci dirigevamo, veloci e leggeri, verso l’origine di quell’odore. Non era possibile sbagliarsi: avremmo riconosciuto ovunque quel tanfo che bruciava nella gola. Solo avvicinandoci, pian piano, sentivamo l’odore del pesce appena pescato che si mescolava a quello del carburante. Era lì che ci scagliavamo sulle nostre prede. Un attimo, e subito risalivamo gioiosi, con il nostro pasto che penzolava dal becco, e con quel sottile senso di rivincita che prova chi si è appena ripreso quello che gli spetta.

§§§

A volte la vita mi ha messo a dura prova. C’è stato un periodo difficile, in cui procurarsi il cibo era diventata una vera e propria impresa. Ci siamo dovuti adattare, e allora, sì, abbiamo ringraziato le nostre ali che ci hanno permesso di spingerci fino alla terraferma.

Abbiamo solcato l’aria spediti, con l’ultima speranza, in cerca di qualcosa, qualsiasi cosa da mettere sotto i denti. La spiaggia si avvicinava a gran velocità, e i tetti delle case iniziavano a distinguersi fra gli alberi frondosi. Sapevamo, per istinto, dove cercare: dentro ai bidoni, ai cassonetti, agli angoli delle strade, ovunque gli uomini abbandonassero i resti dei loro pasti. Se fossimo stati fortunati, avremmo trovato anche quella discarica a cielo aperto di cui favoleggiavano gli anziani. Un pezzetto di pesce ormai stantio sarebbe stato una vera festa, e forse avremmo battibeccato per ore per prenderne possesso, ma qualsiasi elemento commestibile avrebbe significato la salvezza. Eravamo disposti a ingollare qualsiasi cosa gli uomini avessero disdegnato sulla loro tavola: pezzi di pane, avanzi di spaghetti con qualsiasi tipo di condimento, frutta ammuffita, tutto poteva andare bene. La fame è una brutta bestia, ti rende aggressivo e uccide la tua selettività.

Arrivati nella cittadina, abbiamo perlustrato tutte le viuzze in lungo e in largo, ma il nostro bottino è stato magro: i cassonetti erano sigillati, e appena i resti di qualche triste panino e di una porzione di patatine giacevano abbandonati all’angolo di un prato. Ce li siamo contesi con furia, rischiando di accecarci a vicenda con i nostri becchi nervosi, spinti da una fame mai provata prima.

A un tratto, il più giovane di noi ha alzato la testa: aveva sentito un odore diverso. Con un grido, si è staccato da terra, lanciandosi verso l’origine di quella nuova sensazione. Di scatto, l’abbiamo seguito, con tutta la nostra fiducia e la nostra speranza. Ben presto ci siamo accorti che aveva avuto ragione: davanti a noi, enorme, immensa, si stendeva la grande discarica. Eravamo salvi!

All’affamato, si dice, ogni cibo è grato. La gioia per quella inaspettata fortuna ci ha portati a danzare nell’aria, girando in tondo sopra quell’enorme riserva di cibo che sembrava messa lì per noi, per permetterci di vivere. Quando il nostro entusiasmo si è sfogato fino in fondo, ci siamo slanciati verso quella montagna variopinta e caotica, scansando accuratamente tutto quello di non edibile che il nostro becco incontrava. Ci siamo saziati di quel cibo disgustoso, ma che appariva dionisiaco al nostro palato che, ormai da giorni, non ne aveva più incontrato. Al colmo della gioia, ho nuovamente ringraziato le mie ali, veicolo della mia libertà e della mia speranza: se non fosse stato per loro, non avrei avuto la minima possibilità di sopravvivere. Invece, avevo vinto ancora una volta, e lo dovevo solo ed esclusivamente alla mia capacità di volare.

§§§

Perché mai, stamattina, mi sia venuta l’idea di dirigermi nuovamente verso la spiaggia, rimane un mistero per me stesso. Non ne avrei avuto alcun bisogno: il brutto periodo di carestia è passato da tempo, e il cibo, ora come ora, non ci manca. Forse è stata questa brutta giornata a farmi pensare che verso riva sarebbe stato più facile trovare un riparo. Forse è stata solo curiosità, noia, o chissà cosa. Fatto sta che, a un tratto, ho imboccato la mia strada di cielo dirigendomi proprio da questa parte.

Il grigio delle nuvole non mi spaventava: mi divertivo a sfidare il vento che cercava di ricacciarmi indietro, e non potevo sapere che il suo era quasi un avvertimento, come se avesse saputo quello che stava per succedermi e avesse cercato di evitarlo a ogni costo. Spensierato, l’ho bucato con il mio becco, attraversandolo con fare spavaldo. Quasi mi sono preso gioco di lui, che avrebbe voluto fermarmi e invece non ce la faceva, e doveva arrendersi alla potenza e alla velocità del mio volo. Felice, mi sono diretto di nuovo verso la riva, non perché avessi bisogno di tornare alla grande discarica, ma per una sottile voglia di rivedere la spiaggia.

A un tratto, nelle mie narici ho sentito nuovamente l’odore acre, quello che i pescherecci si portavano dietro quando invadevano il nostro spazio, depredandoci dei pesci. Pesci! Immediatamente, il mio pensiero è andato a quelle montagnette lucenti, intricate nelle reti, dalle quali riuscivo sempre a tirare fuori bocconcini prelibati, senza che i pescatori pensassero minimamente a disturbarmi. Nel becco ho sentito la consistenza di quei pescetti gustosi, che finivano in pochi secondi giù per la mia gola, quasi senza neppure il tempo di sentirne il sapore. Al mio pregustare quelle delizie, le mie ali sono state attraversate da un brivido.

Senza guardare ne’ pensare, mi sono lanciato in picchiata verso il punto dal quale proveniva l’odore ben noto. Mi sono buttato giù a occhi chiusi, fidandomi solo del mio istinto. Stranamente, però, l’odore del pesce fresco tardava ad arrivare e a mescolarsi con quello acre del carburante. Man mano che procedevo, quest’ultimo si faceva sempre più nauseabondo, intenso e vicino. A un tratto, mi sono reso conto che qualcosa non andava: ho aperto gli occhi, ma era già troppo tardi. Uno schiaffo nero e maleodorante me li ha richiusi in un attimo, schiantandosi sul mio corpo e trascinandomi giù, dentro al mare. Ho spinto verso l’alto con tutte le mie forze, ma, una volta arrivato in superficie, ho sentito come una tela incerata stesa su di me, appiccicata alle mie penne e alle mie piume, pesante al punto da impedirmi di alzarmi in volo, da tenermi saldamente incollato al pelo dell’acqua, completamente in balia delle onde.

Ho capito presto che dibattermi non mi avrebbe portato a niente altro che ad affondare definitivamente, e mi sono abbandonato al mare: solo lui poteva decidere di me, adesso. Mi avrebbe portato a riva o al largo, secondo il suo capriccio, e la sorte avrebbe disegnato il mio destino. Mi sono lasciato cullare dalle sue onde, sporche come me di quella massa appiccicosa, mentre i miei occhi, spalancati, guardavano il cielo, la mia strada infinita che, già lo sapevo, non sarei mai più riuscito a percorrere.

Quanto tempo è passato? Non lo so, ne ho perso la nozione. So solo che mi è sembrato infinito, fino al momento in cui la mia testa ha toccato una superficie molle e friabile, sulla quale le onde mi hanno sbattuto e ripreso più volte, spingendomi sempre più avanti, fino ad abbandonarmi. E’ stato allora che ho capito di essere arrivato qui, sulla spiaggia. E di essere perduto.

§§§

Cerco di riprendere fiato. Devo sforzarmi un’altra volta: ce la farò, alla fine, saprò rialzarmi. Penso ancora a quel mio primo volo, alla paura che provavo all’idea di lanciarmi nel vuoto. Penso a come sono precipitato finendo quasi dentro le onde, e a come, all’ultimo secondo, ho raccolto tutte le mie forze per risalire, liberando finalmente le mie ali.

L’ho fatto allora, devo farlo adesso. Non ho scuse. Non ho alternativa. Devo solo respirare, e spingere il più possibile verso l’alto. Solo respirare. Respirare. La cosa più naturale del mondo: non ricordavo che fosse così faticosa. Respirare. Solo respirare. Solo…

Apro e chiudo il becco, ma mi manca l’aria. Il mio corpo, completamente ricoperto da questo nero oleoso, non riceve più aria. Le forze mi stanno abbandonando, e solo un filo di coscienza riesce ancora a tenere sveglia una briciola del mio essere. Mi sto arrendendo a questo grande mostro nero, iniziando a contare i secondi che ancora mi restano, immobile qui: un nero relitto che, domani, sarà gettato proprio in quella discarica che, tanto tempo fa, gli ha salvato la vita.

Gli occhi mi si stanno chiudendo: il momento è arrivato. Con un ultimo sforzo, li apro leggermente, guardando per l’ultima volta quel cielo livido che tante volte ho solcato con il mio volo. L’acqua di una lacrima scende, mentre gli dico addio.

E in quel momento, d’improvviso, un varco si apre fra le nuvole, un raggio di sole caldo squarcia il grigio che mi circonda, colpendomi in pieno e inondandomi di luce.

La nera coltre si è sciolta. Le mie piume e le mie penne hanno ritrovato il loro bianco e il loro grigio, e si librano alte, leggere. Dalla mia gola esce un grido forte, acuto.

Sto volando ancora.

§§§ in esclusiva per “Voci di hangar” §§§

# proprietà letteraria riservata #

Cristina Giuntini |

Nato a Fermo (AP) nel ’54, dopo la maturità scientifica ha conseguito presso l’Aeroclub di Arezzo il brevetto di Pilota di Aeroplano (I e II grado).

Nato a Fermo (AP) nel ’54, dopo la maturità scientifica ha conseguito presso l’Aeroclub di Arezzo il brevetto di Pilota di Aeroplano (I e II grado).

L’edizione 2018 del Premio fotografico/letterario RACCONTI TRA LE NUVOLE è da considerarsi, senza ombra di smentita, una tra le più “toste” tenutasi fino ad ora. Racconti di altissimo qualità, ben sviluppati e di notevole originalità l’hanno contraddistinta; dunque rientrare nella rosa dei 20 finalisti (rivelatisi poi 22 se si considerano gli ex equo) ha costituito di per sé un notevole successo.

L’edizione 2018 del Premio fotografico/letterario RACCONTI TRA LE NUVOLE è da considerarsi, senza ombra di smentita, una tra le più “toste” tenutasi fino ad ora. Racconti di altissimo qualità, ben sviluppati e di notevole originalità l’hanno contraddistinta; dunque rientrare nella rosa dei 20 finalisti (rivelatisi poi 22 se si considerano gli ex equo) ha costituito di per sé un notevole successo.