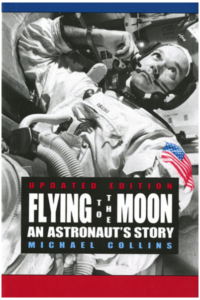

titolo: Flying to the moon. An astronaut story – [Volando alla Luna. La storia di un astronauta]

titolo: Flying to the moon. An astronaut story – [Volando alla Luna. La storia di un astronauta]

autore: Michael Collins

editore: I edizione 1976;

II edizione, Sunburst edition 1985;

I edizione libro digitale maggio 2011, editore Harper Collins Canada Ltd

ISBN: 9781429929479

L’Apollo 11 resterà nella storia come la prima missione spaziale ad aver portato il primo uomo sulla Luna.

L’equipaggio era composto da tre piloti americani, divenuti astronauti attraverso un lungo percorso di durissimo addestramento. Tutti avevano già fatto parte delle precedenti missioni Mercury e Gemini, durante le quali avevano sperimentato le tecniche di rendezvous e di EVA (extra veicolar activity- lavoro extra veicolare) nello spazio fuori dell’atmosfera terrestre.

Il primo a scendere la scaletta del LM (modulo lunare) fu Neil Armstrong, che entrò nella storia e sarà ricordato per l’eternità. Già il secondo, Buzz Aldrin, pur essendo membro del primo equipaggio a camminare sulla Luna, gode di minor risalto, brilla di meno. E infatti questa condizione ha finito per condizionare la sua vita successiva.

Ma c’era un terzo membro in quell’equipaggio.

Michael Collins, nell’orbita lunare, salutò i suoi compagni, li vide entrare nel LM, denominato “Eagle”, osservò questo staccarsi dal modulo di comando denominato “Colombia” ed iniziare la discesa verso la Luna.

E restò solo, in una cabina tanto piccola, nello spazio immenso, a girare intorno alla Luna.

Durante ogni orbita, mentre la capsula Columbia girava dietro la Luna, ogni comunicazione con la Terra si interrompeva. Collins restava solo, con una grande mole di controlli e calcoli da fare, ignorando la sorte dei suoi due compagni, finché la sua posizione non gli consentiva di tornare in linea ottica con la Terra o con il LM Eagle.

Un compito gravoso il suo, senza nemmeno la soddisfazione di scendere sul suolo lunare, dopo esserci arrivato tanto vicino.

In una missione del genere tutto doveva funzionare con la precisione più assoluta. I rischi erano tanti. La ripartenza del LM dal suolo della Luna doveva avvenire in perfetto sincronismo con l’orbita del modulo di comando, per poter eseguire al meglio la ricongiunzione dei due veicoli.

Se il LM non fosse potuto tornare, per qualunque motivo, Collins avrebbe dovuto, suo malgrado, tornare tutto solo verso la Terra, abbandonando i due amici al loro destino. Una risoluzione molto dura da sostenere, seppur doverosa.

Ma c’era anche la possibilità che il LM riuscisse a ridecollare, senza però essere in grado di portarsi alla quota del modulo di comando. Allora Collins avrebbe dovuto calcolare ed eseguire una discesa fino all’orbita dell’ Eagle e manovrare per eseguire il rendezvous d’emergenza a quota più bassa e ad una velocità molto diversa da quella standard.

Il libro di cui stiamo parlando è scritto da quest’uomo. Ed è una cosa fantastica leggerlo.

Il primo capitolo comincia proprio dalla descrizione della separazione dei due veicoli nell’orbita lunare e del commiato tra Collins e gli altri due. La descrizione di questa fase, proprio perché fatta da chi c’era, da chi ha compiuto veramente quelle azioni, è qualcosa di eccezionale (benedetto Kobo).

Dice Collins:

“We were a little nervous that morning. We were concerned about how well our spacecraft and computers would work. We also worried about the rocket blast from Eagle, our lunar module, which might kick up a lot of dust and prevent Neil Armstrong from being able to see well enough to land. Or suppose Neil couldn’t find a spot smooth and level enough to put Eagle down? – [Eravamo un po’ nervosi quella mattina. Eravamo preoccupati su come la nostra capsula spaziale e i computer avrebbero funzionato, Eravamo anche preoccupati del soffio del razzo del modulo lunare Eagle che avrebbe potuto alzare molta polvere e impedire a Neil di vedere abbastanza bene per atterrare. O supponiamo che Neil non riuscisse a trovare un punto abbastanza liscio e livellato per posarci il LM”]

Dal secondo capitolo comincia la narrazione della sua vita aeronautica, a cominciare da quando era un ragazzino di nove anni e voleva tanto imparare a volare. Viveva in San Antonio, Texas e c’erano tanti campi di aviazione nei dintorni. Ad 11 anni, infatti, riuscì a fare un volo su un bimotore e addirittura il pilota gli lasciò i comandi per un po’ di tempo. Questo gli permise di capire che non era semplice pilotare, ma gli piacque al punto che, quando il volo ebbe termine, sapeva cosa avrebbe voluto fare nella vita: il pilota.

Così cominciò la sua vita di pilota militare, addestrandosi su un aereo che è stato per lungo tempo il padre di un gran numero di piloti nel mondo: il T-6.

Ma quella era l’epoca dei primi jets e Collins, in breve entrò nel mondo della propulsione a getto.

“In some ways a jet is easier to fly than a plane with a piston engine and a propeller” – [“Per alcuni versi un jet è più facile da pilotare di un aereo con il motore a pistoni e l’elica”], afferma.

Il libro ripercorre tutta la storia delle missioni spaziali, stavolta vissuta da lui. Una storia che ricalca quella narrata dagli altri astronauti. Ma dal punto di vista di Collins.

Sono rimasto sorpreso dalla strana facilità con la quale ho letto questo lungo libro in inglese. Gli altri astronauti sembrano usare un linguaggio più colloquiale, usano molte frasi idiomatiche, una sorta di slang addomesticato, ma spesso di non facile comprensione, perché non si possono tradurre alla lettera certe frasi e il loro significato non fa certo parte della mia cultura di italiano.

Collins, invece, sembra scrivere in un inglese più classico. Infatti si legge bene e senza dover troppo spesso cercare il significato delle parole. Mi è capitato di scorrere pagine e pagine con l’impressione di leggere in italiano. Forse è solo una sensazione mia personale, tuttavia la confronterei volentieri con qualche altro lettore. Se qualcuno si vorrà avventurare nell’acquisto di questo libro digitale e lo leggerà, gli sarei grato se volesse scrivere qualcosa a commento di questa recensione.

L’inglese è una lingua molto espressiva e non è vero, come sostengono alcuni, che si presta bene solo per le faccende tecniche. Collins descrive l’iter addestrativo con una proprietà di linguaggio che sfocia nella poesia. In alcuni passaggi, descrive le sue sensazioni durante il corso di sopravvivenza, durante i voli parabolici che simulano la condizione di assenza di peso e perfino l’effetto della centrifuga a più di otto G. Sembra di vivere le sue esperienze come se fossimo noi stessi coinvolti nelle situazioni.

In verità, tutto è descritto in maniera molto vivida.

Il libro contiene parecchie foto. Ma purtroppo, la resa delle immagini non è un pregio dell’ebook. Per fortuna, nell’epoca di Internet, non è difficile trovare le stesse foto, e perfino i filmati, relativi a tutto ciò che il libro racconta.

Gli ultimi capitoli riprendono il racconto di tutto il resto delle operazioni di allunaggio e del rientro verso la Terra. Racconto che Collins aveva iniziato nel primo capitolo, che aveva interrotto per parlare di come era arrivato fin lì, e poi riprende da dove l’aveva interrotto. Ma è una narrazione piena di particolari, parla perfino di come dormivano nel ristretto spazio della capsula, di come mangiavano, di cosa parlavano delle battute che si scambiavano con il Centro di Controllo a Terra.

Come tutti gli altri autori, racconta la vita comune che ritrova dopo una simile impresa. E come altri dedica una parte all’esame delle possibilità future dell’esplorazione dello spazio e dell’interesse per uno dei pianeti a noi terrestri più cari: Marte.

Di questo argomento si è occupato con più enfasi ed entusiasmo Buzz Aldrin. E continua ancora a farlo.

Sembra che Collins non abbia avuto da affrontare i tracolli familiari che hanno coinvolto i suoi colleghi. E’ rimasto sempre con la moglie Patricia e con i loro tre figli.

Oggi si torna a parlare di spazio. Esistono, e operano, società private che effettuano lanci di veicoli spaziali per scopi commerciali. Alcuni di questi attraccano alla Stazione Spaziale Internazionale. Ma il vero passo in avanti, in questo campo, è lo sviluppo e l’impiego di vettori riutilizzabili. Sono razzi che portano in orbita un veicolo spaziale e poi tornano a terra, atterrando sulla piazzola dalla quale erano partiti, scendendo all’indietro in verticale con assoluta precisione.

Un risparmio non da poco. Come dice Collins, fino adesso abbiamo operato come se si andasse dall’America all’Europa con un aereo di linea e dopo l’atterraggio buttassimo l’aereo.

La riusabilità dei vettori, unita ad altri tipi di ottimizzazioni, con la disponibilità di nuovi materiali, nuove tecnologie e computer più potenti, dovrebbe portare al riaccendersi dell’interesse per i viaggi spaziali e la colonizzazione di asteroidi e del pianeta rosso. Negli anni a venire dovremmo sentir parlare sempre più spesso e diffusamente di questo argomento.

Il duemiladiciannove è l’anno del cinquantesimo anniversario del primo allunaggio. Sono cinque decenni. E’ già passato anche troppo tempo.

Recensione a cura di Evandro Aldo Detti (Brutus Flyer)

Carrying the fire | Carrying the fire, Il mio viaggio verso la Luna |